通过在后甲板加装集装箱紧固底脚,“海二”可根据科考任务的不同,搭载存有不同装备和仪器的集装箱,实现科考任务的快速切换,既节约了船上空间,也提升了科考船作业的灵活性和通用性。

“这些海洋地球物理技术就像是给海洋做体检。单波束可以测量水深,了解整体轮廓,类似量身高;浅地层剖面仪可以探测浅表层的地层,了解海底地质状况,是给海洋‘做B超’;ADCP可根据不同水深设置不一样的测量层数及层厚,对水体剖面流速流向情况做监控,是为海洋进行‘血液检查’。”共享航次技术负责人张亚念告诉记者。

周昶认为,“海二”是未来科考船建造的方向。从改造之初,“海二”就被希望兼容更多的海洋调查设备,为海洋调查设备提供试验平台、研发平台和创新平台。经过改造升级后,“海二”不仅具备为大洋钻探船提供保障服务的能力,还可独立完成环境评价、地质取样、物探调查等海洋科考调查作业。同时,“海二”还沿袭了海工船的基因,具备承担海底电缆敷设、深水打捞、饱和潜水、风电工程勘测考察等海工作业的能力,是真正的远洋科考“多面手”。

以718工程为重要标志,中国海洋调查建设进入高峰期。至20世纪80年代末,我国逐渐装备了从近岸级海洋调查船到大洋级调查船的综合调查船、水文调查船、地质调查船等,包括“曙光”“奋斗”“向阳红”系列调查船及“海洋四号”、“东方红”号调查船,基本保障了到20世纪末中国经济发展对各领域海洋调查任务的需求。

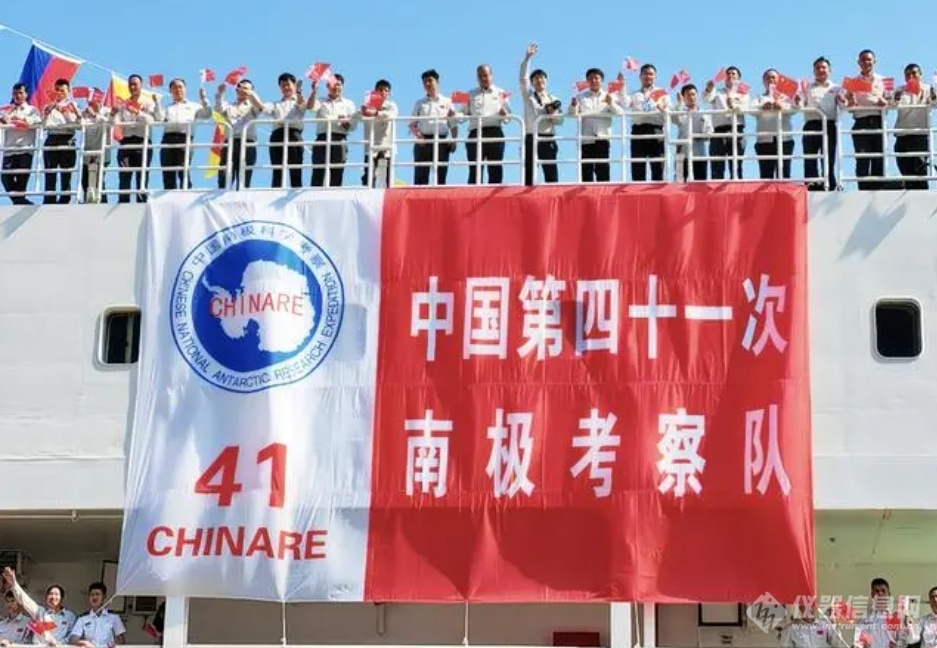

据不完全统计,2010至2021年,中国新建海洋科考船的数量达到32艘,涌现出一大批世界领先水平的科考船,25000 吨级的“远望7”号圆满完成“天宫二号”、“嫦娥四号”、北斗卫星等21次海上测控任务;国内首艘、世界第4艘获得水下辐射噪声最高等级SILENT-R证书的海洋综合科考船“东方红3”号挺进国际主流科考船行列;由我国自主设计建造的第一艘天然气水合物综合调查船“海洋地质六号”(原“海洋六号”)实施了中国第33次南极科考,实现了中国地质调查从深海大洋向极地冰海的历史性跨越;自主设计的世界首艘专对于天然气水合物高精度勘探的六缆、短道距三维地震综合物探调查船“海洋地质八号”船,为我国海域天然气水合物勘探开发提供了强有力的支撑;全球首艘具备艏艉双向破冰技术的极地科考破冰船“雪龙2”号成功首航南北两极,填补了中国极地科考重大装备领域的空白。

我国目前主要有海洋综合、专业和特种三大类科考船。其中,专业科考船包括地球物理调查船、水声调查船、渔业科考船、地质调查船、气象观测船等;特种科考船包括极地科考破冰船、大洋钻探科考船、航天测量船、装备试验船等。

共享航次项目负责人、广州海洋地质调查局海洋技术方法研究所副所长陈宗恒所在的广州海洋地质调查局也在此10余年间快速成长,发展成如今拥有8条科考船的国际一流调查船队,并配备有深海钻探装备、6000米级深海遥控潜水器(ROV)、高分辨率地震系统、深拖系统等一系列先进深海装备,构建起“空天海潜地”立体综合探测观测监测体系。

2014年,“海马”号终于走出实验室开始海试。“海二”导航负责人翁荣峰回忆,刚开始海试时,“海马”号还只是尽可能在白天作业,在试验过程中,也不断出现很多问题。经过4个航次、17次下潜的海上试验后,“海马”号成功通过验收,设备性能得到提升,作业团队的经验也更为丰富。对现在的“海马”号而言,白天连着夜晚作业已是常态,应用领域也更加广泛。

不仅是海洋科考装备,近年,我国以造船为首的整个海洋装备产业实现跨越发展。工业与信息化部今年年初发布的多个方面数据显示,我国造船业三大指标连续14年位居世界第一。三大指标分别是造船完工量同比增长11.8%、新承接订单量同比增长56.4%、手持订单量同比增长32.0%。我国也是全球唯一一个三大指标实现全面增长的国家,并且所有指标第一次实现两位数增长。同时,三大指标占国际市场占有率分别是50.2%、66.6%和55.0%,首次全部超过50%。

Cell复旦团队绘制人类健康与疾病蛋白质组图谱,发现26个潜力新靶点!

《Anal. Chem.》封面文章:基于二维振镜扫描的新型飞秒激光原位分析剥蚀系统评价

商务部重磅发布!支持苏州工业园区布局建设实验室、生物药技术创新中心等重大创新平台

8028万元,王智彪教授牵头!重庆医科大学再获国家自然科学基金重大科研仪器研制项目

关注官方微信